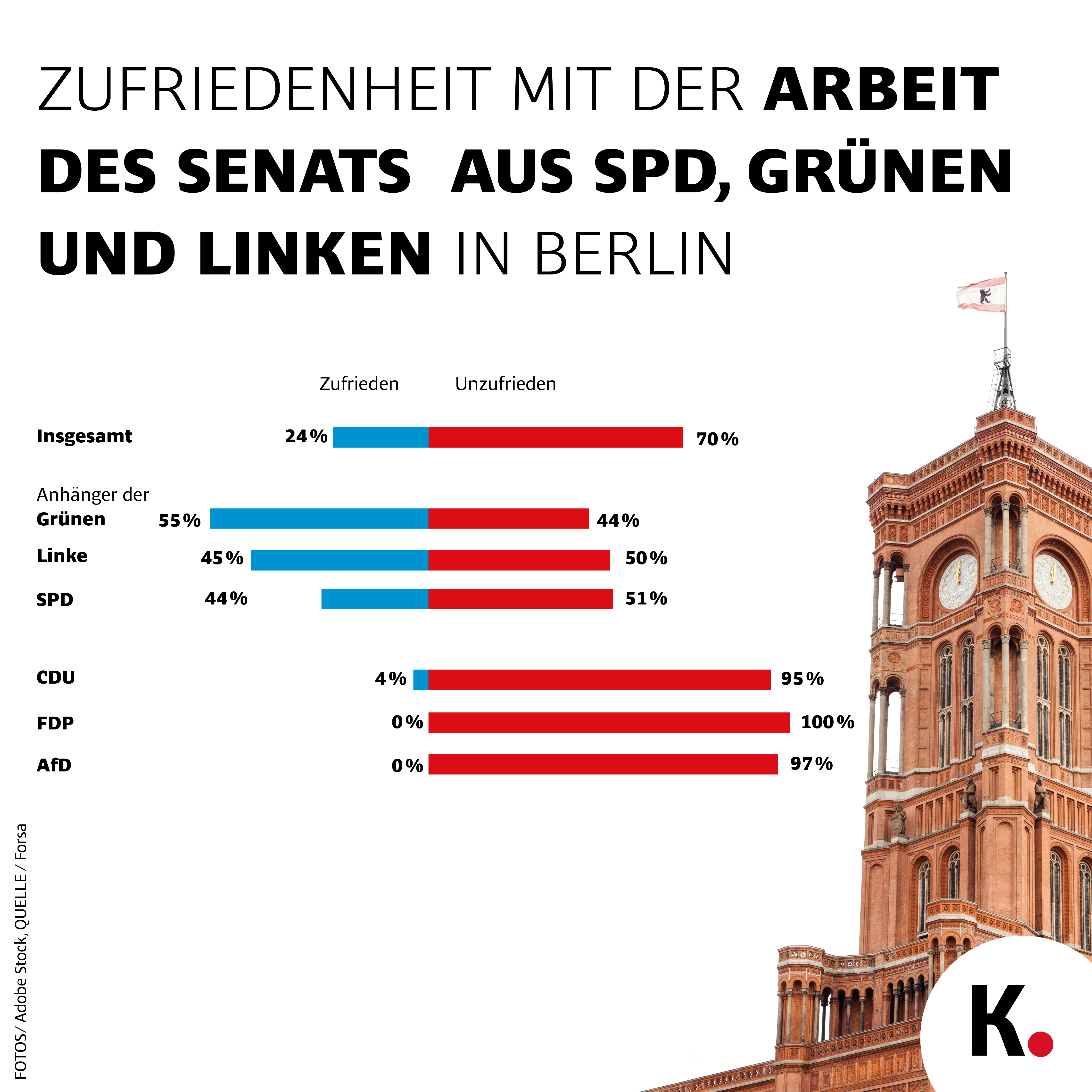

Extreme Unzufriedenheit

Berlin taugt nicht als Vorbild für Deutschland

Die urbanen Metropolen waren in Deutschland lange Zeit Vorreiter für gesellschaftliche Entwicklungs- und Wandlungsprozesse. Das ist heute allerdings generell nur noch eingeschränkt der Fall – gilt aber erst recht nicht für die größte Metropole der Republik, die Hauptstadt Berlin. Allein wegen der nur in wenigen anderen Städten und Gemeinden in ähnlicher Weise anzutreffenden extrem geringen Identifikation der Berliner selbst mit ihrer Stadt ist die deutsche Hauptstadt als Vorbild für andere Regionen des Landes kaum geeignet.

Berliner nicht zufrieden mit der Stadt

Nur 66 Prozent aller Berliner wohnen gerne in Berlin. In der „Hauptstadt“ der früheren Bundesrepublik, in Bonn, sind mit 86 Prozent deutlich mehr Einwohner zufrieden als in Berlin. Und in Bayern oder auch in einem an Problemen nicht armen Land wie Mecklenburg-Vorpommern wohnen jeweils 93 Prozent der Bewohner gern. Schon beim Grad der Identifikation mit der Stadt deutet sich die tiefe Spaltung Berlins nach der langjährigen Regierungszeit des rot-rot-grünen Senats an. So ist die Identifikation mit der Stadt bei den Anhängern der Grünen und der Linkspartei deutlich größer als bei den Anhängern aller anderen Parteien – auch denen der Anhänger der den Senat mit tragenden SPD.

Die tiefe Spaltung der Stadt zeigt sich noch deutlicher bei den Einstellungen zu verschiedenen Politikfeldern. So befürworten eine dauerhafte Sperrung der Friedrichstraße – das wichtige Symbol der Berliner Verkehrspolitik – mehrheitlich nur die Anhänger der Grünen. Die Enteignung von Vermietern mit mehr als 3.000 Wohnungen finden auch nur die Anhänger der Linkspartei und der Grünen mehrheitlich sinnvoll. Und Verständnis für die derzeitigen Protestaktionen der Klimaaktivisten haben ebenfalls nur die Anhänger der Grünen und der Linkspartei.

Unmut über die Zustände wahlentscheidend

Entscheidend für das schwache Abschneiden der bisherigen Koalitionspartner waren im Übrigen nicht in erster Linie – wie vielfach kolportiert – die „Silvesternacht“ oder die „Zuwanderungsprobleme“, sondern der tiefe Unmut über die Zustände in Berlin und die große Unzufriedenheit mit den bisher Regierenden in der Stadt. Das zeigt sich auch bei den von den Berlinern als wichtig eingeschätzten Problemen: Wichtiger als die Kriminalität und die Gewalt in der Stadt sowie die durch die Zuwanderung und die nicht zureichende Integration der Ausländer entstehenden Probleme werden von den Berlinern die vielfältigen Probleme des Verkehrs, die Lage am Wohnungsmarkt, also ausreichende und bezahlbare Angebote von Wohnungen, die Probleme bei der Schulversorgung und das Versagen der Berliner Verwaltungen eingeschätzt.

Das Ergebnis der Wahl bestätigte zudem deutlich die tiefe Spaltung der Stadt. Dabei wurde der frühere ausgeprägte Unterschied im Wahlverhalten zwischen den Wahlberechtigten im Ost- und Westteil der Stadt stark eingeebnet. Doch deutliche Unterschiede gab es bei der Wahl im Februar 2023 zwischen der Mitte der Stadt – den drei Stadtbezirken Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg und Teilen von Pankow - und dem größten Teil der Stadt mit den neun anderen Bezirken. So erhielten die Grünen in den drei „Mitte“-Bezirken die meisten Zweitstimmen und gewannen hier auch 15 ihrer 20 Direktmandate.

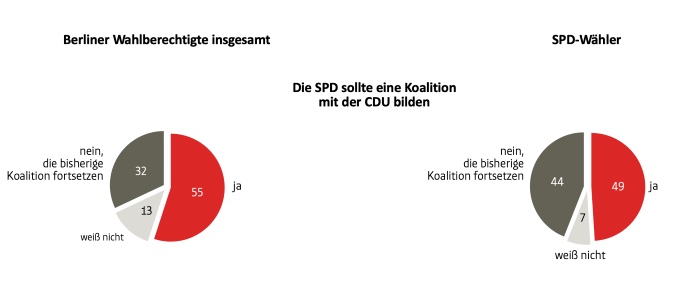

Koalition aus CDU und SPD

Würde die bisherige Koalition aus SPD, Grünen und Linke die Stadt weiter regieren, dürfte die Spaltung der Stadt weiter verstärkt werden. Ein Senat aus CDU und SPD aber entspricht zumindest dem Wunsch der Mehrheit der Berliner nach der Wahl. So meinten 55 Prozent aller Wahlberechtigten in der Stadt und auch 49 Prozent der SPD-Wähler, die SPD solle mit der stärksten Partei CDU eine Koalition bilden. Und dass ein von CDU und SPD gebildeter Senat die Stadt besser regieren würde als die bisherige Koalition oder ein Bündnis aus CDU und Grünen, meinten 45 Prozent aller Wahlberechtigten und 50 Prozent der SPD-Wähler.

Der neue Senat wird also alles daransetzen müssen, die Entfremdung zwischen Politik und Bürgern nicht noch größer als heute schon werden zu lassen, sondern sie zu verringern.

Nicht als Berlin-Bashing abtun

Vor allem muss die politische Führung der Stadt zur Kenntnis nehmen, wie groß der Unmut der Mehrheit der Berliner mit der politischen Kaste in der Stadt ist. Diesen Unmut – wie es auch noch nach der Wahl bei einigen politischen Akteuren und auch Medienvertretern der Fall war – als „Berlin-Bashing“ abzutun, wird dem Ernst der Lage nicht gerecht. Um eine Ausweitung der schon fortgeschrittenen sozialen Desintegration in Berlin zu verhindern, muss eine Balance zwischen der Anziehungskraft Berlins für elitäre Subgruppen mit einem Hang zu ausschweifendem Narzissmus und dem zunehmenden Unwillen breiter Bevölkerungsschichten und deren Erwartungen an Sicherheit und Normalität gefunden werden.