Öffentliche Veranstaltungen in Gefahr

Sicherheit auf Weihnachtsmärkten – Wer trägt die Verantwortung?

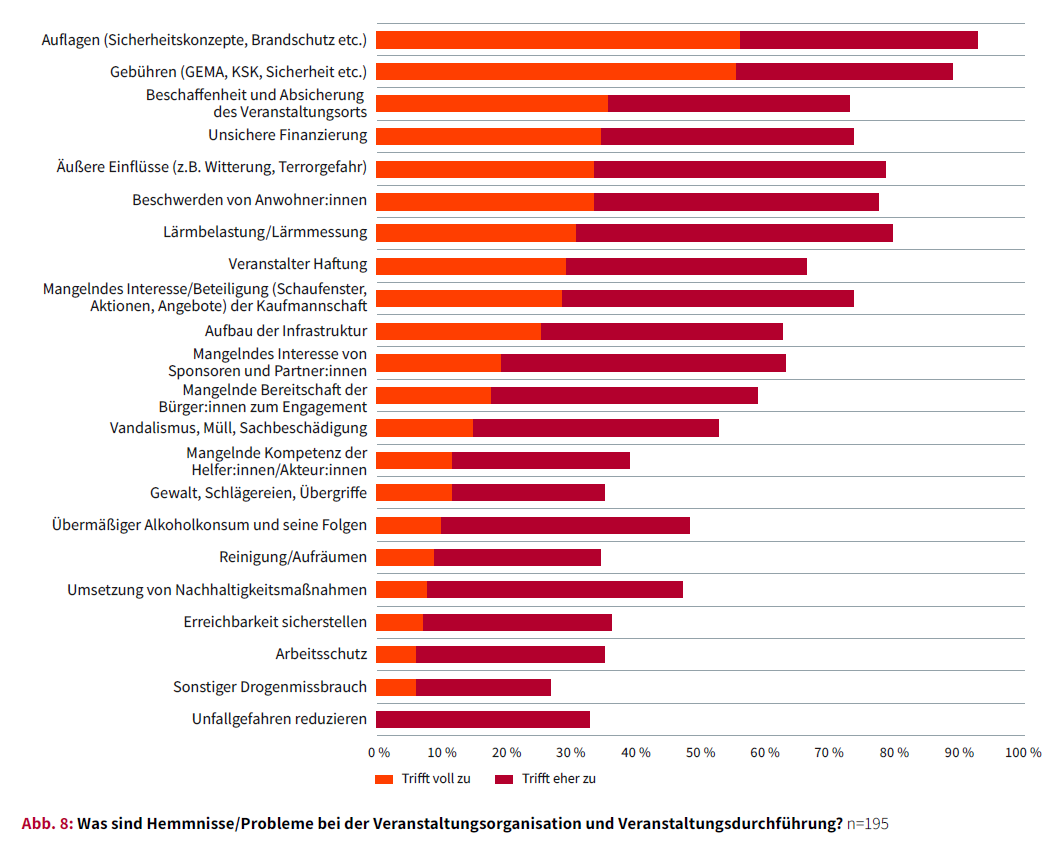

Wer einen Weihnachtsmarkt plant, merkt schnell: Die größte Herausforderung ist längst nicht mehr das Bühnenprogramm, sondern die Sicherheitsarchitektur. Die Sicherheitsanforderungen für Weihnachtsmärkte reichen inzwischen von baulichem Schutz gegen Fahrzeugangriffe über detaillierte Flucht- und Rettungswege bis hin zu erweiterten Ordnungsdiensten. Grundlage ist das Polizei- und Ordnungsrecht. Und aktuelle Zahlen einer bcsd-Umfrage zeigen: Die Sicherheitsanforderungen sind zum größten Hemmnis geworden.

Bei größeren Märkten greifen die Landesvorgaben mit klaren Regelungen zu Rettungswegen, Brandschutz und Ordnungsdienst. Über die Generalklauseln im Polizeirecht lassen sich praktisch alle zusätzlichen Maßnahmen anordnen, die „zur Gefahrenabwehr erforderlich“ sind – von Sperrgittern bis hin zu Hightech-Sperrsystemen. Dazu kommen die Bewertungen der Landesbehörden zur Terrorgefahr, die immer wieder verschärft werden – und teils erst zuschlagen, wenn die Märkte bereits öffnen.

Viele Städte haben ihre Sicherheitskonzepte nach dem letzten Jahr nachgebessert. Man muss aber auch im Blick halten, dass das nicht nur Aufgabe der Veranstalter ist. Veranstalter können einen Beitrag leisten, aber die Sicherheit der Bevölkerung ist staatliche Aufgabe.

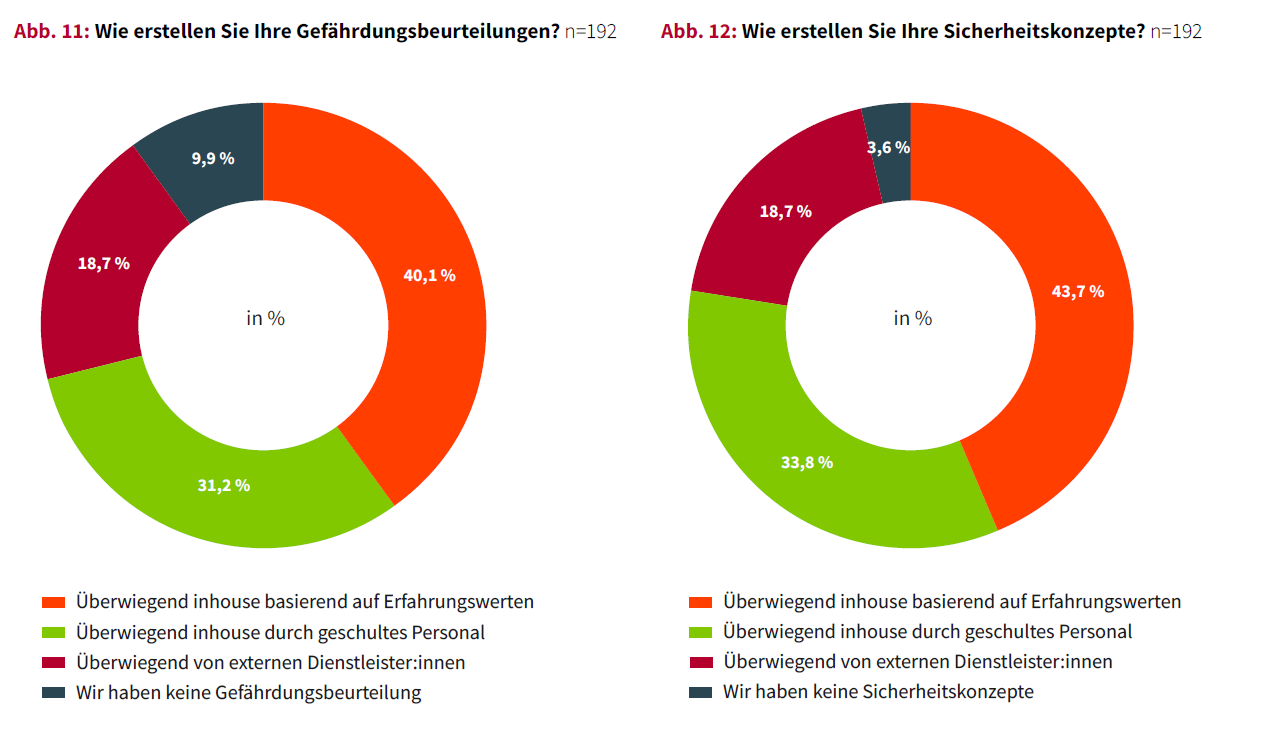

Die bcsd-Umfrage zeigt, dass die meisten Veranstalter ihre Sicherheitskonzepte selbst erstellen. Das bindet Personal und verursacht damit gleichzeitig Kosten. Und bedeutet: Jede neue Auflage, jede neue Lageeinschätzung und jeder neue Erlass landet direkt auf dem Schreibtisch der Veranstalter.

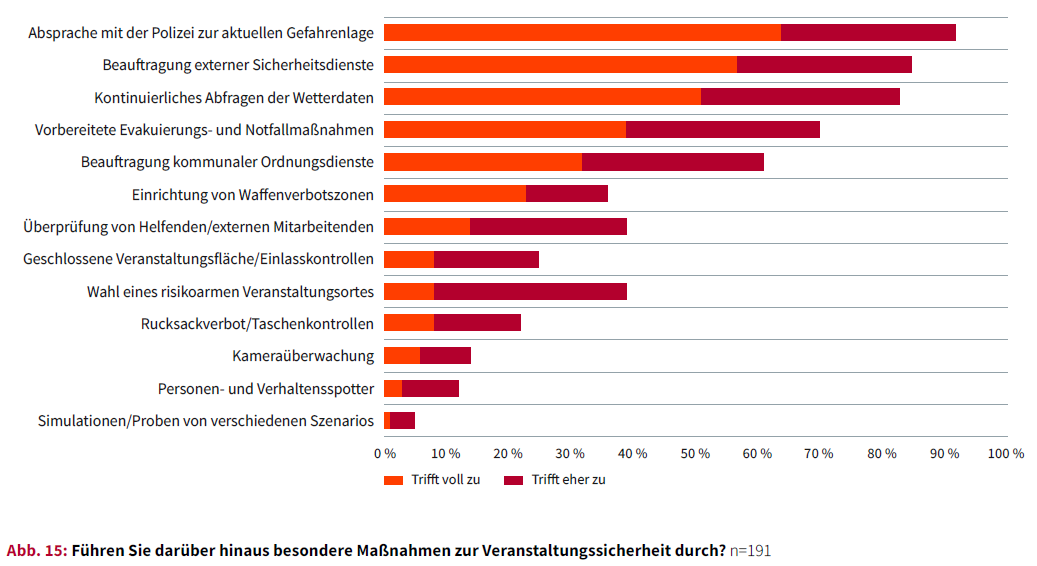

Parallel dazu haben nahezu alle Stadtmarketingorganisationen nach der bcsd-Umfrage ihre Abläufe professionalisiert. Sicherheitskonzepte, Risikoanalysen, Abstimmungen mit Polizei, Feuerwehr und Ordnungsbehörden sind gerade für größere Märkte Standard geworden – und längst auch in Kleinstädten. Die Kommunen nehmen ihre Verantwortung ernst. Nur: Die eigentliche Terrorabwehr liegt weder bei der Kommune noch bei dem Veranstalter, sondern bei Bund und Ländern.

Magdeburg, Overath, Kerpen: Weihnachtsmärkte im Stresstest

Magdeburg ist zum Symbol geworden. Ein Jahr nach der Amokfahrt über den Weihnachtsmarkt stand die Stadt in den letzten Tagen erneut im Rampenlicht, weil das Sicherheitskonzept zunächst als unzureichend bewertet wurde. Kritisiert wurde insbesondere, dass der Zufahrtsschutz nicht das vom Land geforderte höhere Schutzniveau erreichte. Es ging um die Frage, ob Sperrsysteme gegen Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen ausreichen oder ob zertifizierte Sperren bis 7,5 Tonnen erforderlich sind. Die Oberbürgermeisterin stoppte den Markt, bevor er überhaupt startete, und stellte klar: In der verbleibenden Zeit sind die zusätzlichen Auflagen für die Veranstalter und die Stadt nicht mehr zu stemmen. Erst eine Begehung mit Polizei und Landesvertretern konnte die nötigen Kompromisse hervorbringen.

Für Bürgermeisterinnen und Bürgermeister im ganzen Land steckt in diesem Fall eine bittere Erkenntnis: Selbst Großstädte sind nicht davor gefeit, dass eine höhere „Schutzzieldefinition“ kurzfristig alles durcheinanderwirbelt – mit immensen Kosten und unkalkulierbaren Folgen.

In der nordrhein-westfälischen Kleinstadt Overath fiel die Entscheidung noch drastischer aus: Der Weihnachtsmarkt wurde komplett gestrichen. Der Stadtmarketingverein hatte in kurzer Zeit fünfstellige Beträge in Sicherheitsmaßnahmen gesteckt, um möglichst hohe Sicherheitsstandards zu erfüllen. Als deutlich wurde, dass die Stadt sich nicht substanziell an Kosten für Absperrungen und Sicherheitspersonal beteiligen kann, zog der veranstaltende Verein sich zurück. Für die Stadt war die Entscheidung nicht nachvollziehbar:

Die Verwaltung hat für diesen Weihnachtsmarkt weder in der Vergangenheit noch jetzt erhöhte Sicherheitsmaßnahmen gefordert.

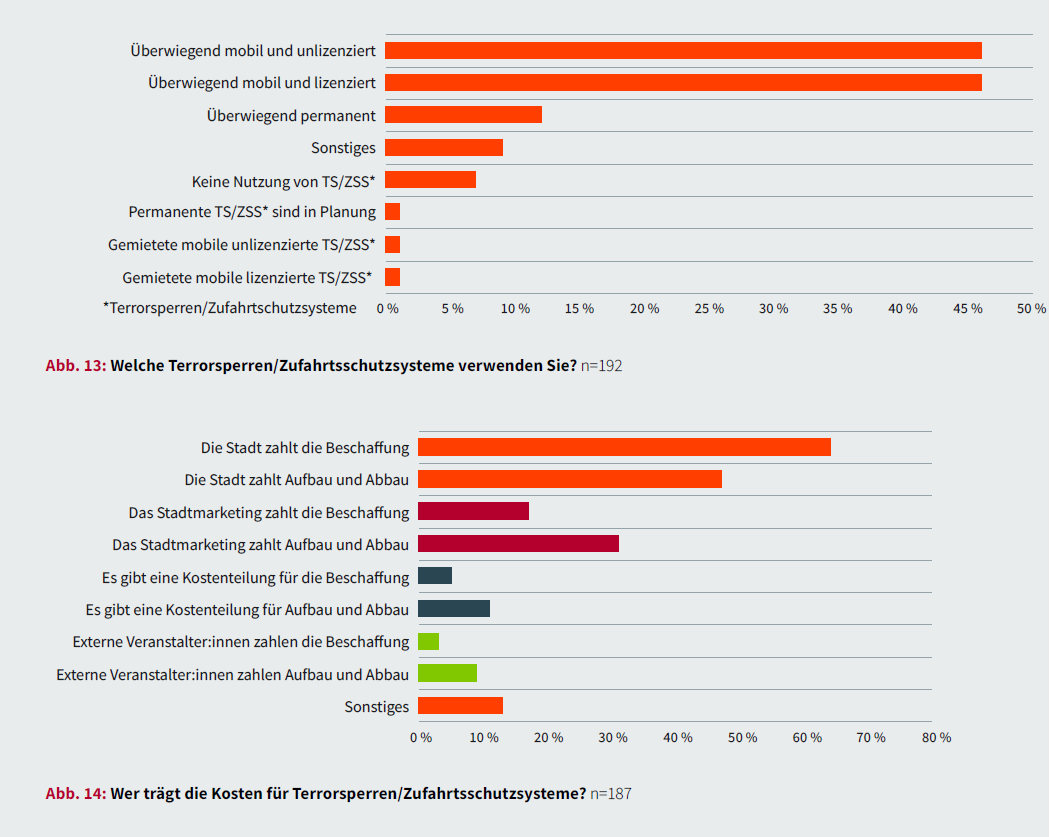

Genau an dieser Stelle zeigt eine weitere bcsd-Zahl, wie tief das Problem reicht: Bei den Terrorsperren – Poller, Barrieren, mobile Straßensperren – trägt in der Mehrzahl der Fälle die Kommune selbst die Kosten. Nicht der Veranstalter, nicht der Betreiber, nicht das Land. Die Rechnung landet bei den Kommunen.

Kerpen versuchte zunächst einen anderen Weg. Dort sollte der klassische Weihnachtsmarkt zum „Genussmarkt“ werden – eine rechtliche Umwidmung, die hoffte, in Richtung Wochenmarkt-Status zu rutschen und so weniger strenge Sicherheitsanforderungen auszulösen. Die Idee: mehr Lebensmittel, weniger Event, weniger Sicherheitskonzept. Als klar wurde, dass sich die Auflagen damit nicht in dem erhofften Ausmaß reduzieren lassen, wurde die Umbenennung wieder zurückgenommen. Zurück bleibt der Eindruck: In der Grauzone zwischen Markt- und Veranstaltungsrecht suchen Kommunen nach Schlupflöchern – nicht aus Bosheit, sondern aus finanzieller Not.

Sicherheitskonzept Weihnachtsmarkt: Was Kommunen heute leisten müssen

Ein modernes Sicherheitskonzept für Weihnachtsmärkte ist ein umfangreiches Steuerungsinstrument. Es beginnt lange vor der Eröffnung mit Gefährdungsanalysen, Abstimmungen mit Polizei und Feuerwehr und der Frage, welches Schutzniveau angesichts der Lage vor Ort angemessen ist. Es beschreibt Wege für Rettungsfahrzeuge, regelt Absperrzeiten und Zufahrtsrechte, ordnet Aufgaben zu und legt fest, wer im Krisenfall Entscheidungen trifft und kommuniziert.

Gerade auf der kommunalen Ebene hat sich hier in den vergangenen Jahren enorm viel Professionalität entwickelt. Stadtmarketinggesellschaften und Ordnungsämter arbeiten mit Lageplänen, Checklisten, Kommunikationsketten. Auch die Sicherung von Zufahrtsbereichen ist schon Standard. In vielen Fällen wurden Weihnachtsmärkte auch räumlich neu zugeschnitten, um Rettungswege freizuhalten, Menschenströme zu entzerren oder sensible Bereiche besser schützen zu können.

Die meisten Veranstalter greifen auf Absprachen mit Polizei, Feuerwehr und externen Sicherheitsdiensten zurück. Das heißt, die Kommunen agieren sind eingebunden in ein Netzwerk aus Sicherheitsbehörden und Dienstleistern. Doch auch diese Zusammenarbeit kostet Zeit, Personal und Geld.

Und doch bleibt das Grundproblem: Die Kommunen operieren in einem Rahmen, der von Bund und Ländern gesetzt wird, aber rechtlich und finanziell nicht sauber unterlegt ist. Nach Entscheidungen des Verwaltungsgerichts Berlin ist die Abwehr von Terrorgefahren grundsätzlich Aufgabe des Staates. In der Praxis landen die konkreten Vorgaben und ihre Kosten aber bei Stadtmarketingvereinen, ehrenamtlichen Initiativen und Kommunen.

Kosten der Sicherheit: Wenn Poller und Personal den Haushalt strangulieren

Die finanzielle Dimension ist für viele Kommunen der wunde Punkt. Was früher unter „Gestaltungskosten“ lief, ist heute ein eigener, stetig wachsender Kostenblock: mobile Barrieren, technische Sperrsysteme, Schutzgitter, zusätzliche Beleuchtung, Kamera- und Lautsprechertechnik, Sicherheitsdienste, geschulte Ordner. Je nach Größe des Marktes summiert sich das schnell auf Beträge, die früher dem gesamten Budget des Weihnachtsmarkts entsprachen.

Die bcsd-Umfrage zu Stadtfesten und Weihnachtsmärkten zeigt, wie dramatisch die Entwicklung ist: Innerhalb von drei Jahren sind die Gesamtkosten durchschnittlich um fast die Hälfte gestiegen. Drei Viertel der Stadtmarketingorganisationen geben an, Geld zuschießen zu müssen. Nur ein verschwindend kleiner Teil der Veranstaltungen arbeitet kostendeckend, schon gar nicht, wenn man Investitionen in Sicherheit und Personal ehrlich einrechnet.

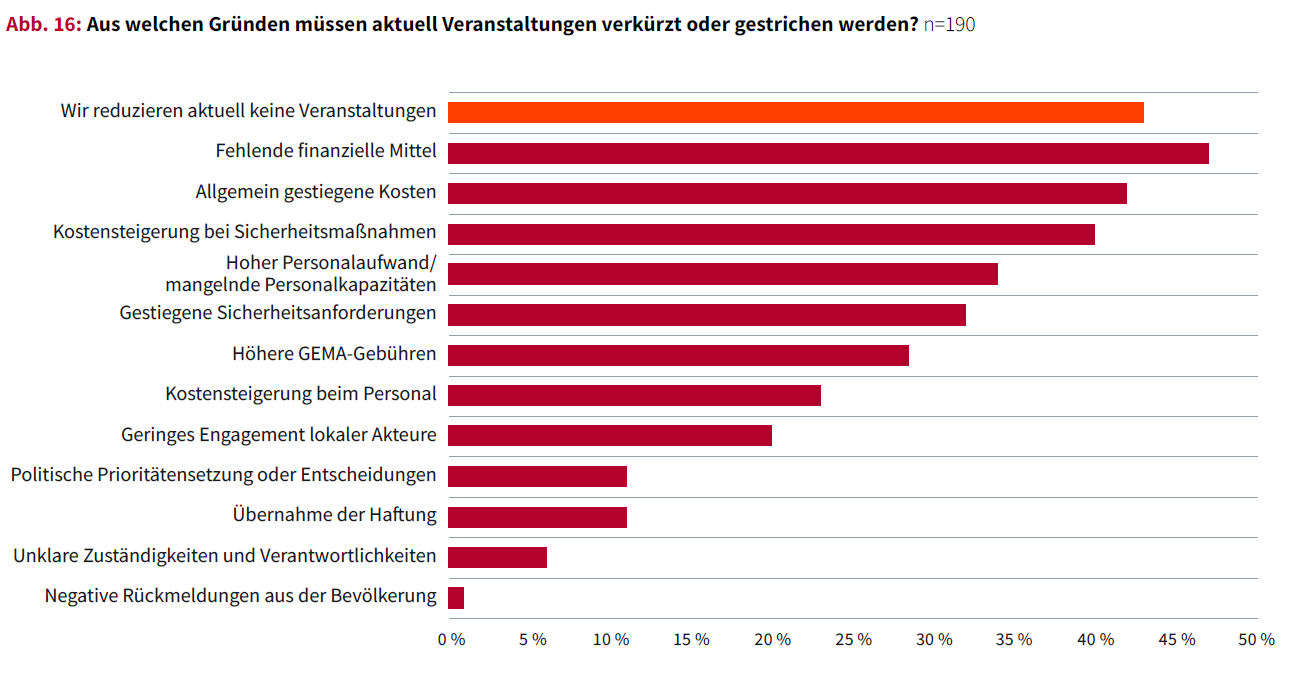

Die Zahlen sind eindeutig: Ein Großteil der Kommunen nennt Kostensteigerungen als Hauptgrund dafür, dass Veranstaltungen verkürzt oder komplett gestrichen werden müssen. Und noch deutlicher: Besonders häufig werden steigende Sicherheitskosten als entscheidender Belastungsfaktor genannt.

Das passt zu dem Bild, das viele Stadtmarketingorganisationen zeichnen: Veranstaltungen sorgen nicht mehr für schwarze Zahlen. Im Gegenteil: Die Mehrheit gibt an, dass sie bei Veranstaltungen im öffentlichen Raum Geld draufzahlen. Weihnachtsmärkte gehören zu den größten Zuschussbetrieben – und das nicht etwa wegen der Beleuchtung oder der Musik, sondern wegen der Sicherheitsauflagen.

Best Practice: Zufahrtssperren im Schwalm-Eder-Kreis

Dass Kommunen trotzdem handlungsfähig bleiben können, zeigt das Beispiel aus dem Schwalm-Eder-Kreis. Die vier Gemeinden Malsfeld, Spangenberg, Morschen und Knüllwald haben sich zusammengetan, um gemeinsam in professionelle Zufahrtssperren zu investieren. Statt jede für sich fünfstellige Beträge aufzubringen, planen sie eine gemeinsame Anschaffung im Volumen von bis zu 120.000 Euro. Das Land Hessen unterstützt das Projekt mit 100.000 Euro aus einem Programm zur Sicherheit von Veranstaltungen.

Die Sperren werden dezentral in mehreren Bauhöfen gelagert, können für Weihnachtsmärkte, Stadtfeste und Vereinsveranstaltungen genutzt werden und stehen im Bedarfsfall auch Vereinen und Nachbarkommunen zur Verfügung. So entsteht eine regionale Sicherheitsinfrastruktur, die die Kosten teilt und Ehrenamtliche entlastet.

Wer trägt die Verantwortung für die Sicherheit auf Weihnachtsmärkten?

Juristisch ist die Lage eigentlich klarer, als es die Praxis vermuten lässt. Die Gefahrenabwehr bei Terrorgefahr ist Aufgabe der staatlichen Exekutive, also von Bund und Ländern. Sie definieren die Sicherheitsstrategie, werten Gefährderlagen aus, setzen Standards für den Schutz öffentlicher Räume. Veranstalter – ob privat, kommunal oder ehrenamtlich – können nur ins Boot geholt, nicht aber verantwortlich gemacht werden.

In der kommunalen Realität sieht es anders aus: Die Landesbehörden geben Schutzziele vor, die Ordnungsämter formulieren Auflagen, die Stadtmarketinggesellschaften oder Vereine schreiben Sicherheitsdienste aus, organisieren Sperren, schulen Ordner und tragen am Ende das wirtschaftliche Risiko.

Genau hier setzt eine Forderung an, die in den letzten Tagen von bcsd, Deutschem Städte- und Gemeindebund, Deutschem Städtetag und Deutschem Schaustellerbund fast wortgleich zu hören war. Sie argumentieren übereinstimmend, dass Terrorprävention und der Schutz vor schweren Gewaltakten nicht auf die ohnehin überlasteten kommunalen Haushalte, ehrenamtliche Initiativen oder private Veranstalter abgewälzt werden dürfen. Es sei falsch, wenn Bund und Länder immer neue Sicherheitsstandards einfordern, aber bei der Finanzierung still bleiben. Sie fordern eine Finanzierung der Sicherheitsmaßnahmen auf Weihnachtsmärkten und anderen öffentlichen Festen durch Bund und Länder.

Während der Deutsche Städtetag Bund und Länder gemeinsam in der Pflicht sieht, verweist der Deutsche Städte- und Gemeindebund vor allem auf die Länder. Terrorabwehr sei eine polizeiliche Aufgabe und damit seien die Länder in der Pflicht. „Es kann nicht sein, dass sich die übergeordneten staatlichen Ebenen zurückhalten und die Verantwortung und finanzielle Last bei den kommunalen Ordnungsbehörden und teils ehrenamtlich engagierten Veranstaltern abladen“, sagt etwa bcsd-Bundesvorsitzender Gerold Leppa. „Wir brauchen hier bundesweite und verlässliche Regeln, die alle Ebenen fordern, sonst werden wir bald niemanden mehr finden, der die immer weiter steigende Verantwortung für Veranstaltungen übernehmen und deren Finanzierung stemmen kann.“

Was Kommunen jetzt tun können

Solange Bund und Länder keine verbindlichen, finanzierbaren Rahmenbedingungen schaffen, müssen Kommunen pragmatisch handeln. Dazu gehört, frühzeitig in die Planung einzusteigen und alle Akteure – Ordnungsamt, Stadtmarketing, Feuerwehr, Polizei – an einen Tisch zu holen. Je klarer Rollen, Entscheidungswege und Kostenaufteilung definiert sind, desto stabiler läuft der Weihnachtsmarkt auch unter verschärften Sicherheitsvorgaben.

Interkommunale Zusammenarbeit wie im Schwalm-Eder-Kreis kann helfen, die Kosten der Sicherheitsmaßnahmen zu senken und zugleich das Schutzniveau zu erhöhen. Gemeinsame Beschaffungen für Zufahrtssperren, abgestimmte Sicherheitskonzepte in einer Region oder Vermietungsmodelle für Sperrsysteme sind Möglichkeiten, aus der Kostenfalle zumindest teilweise auszubrechen.

Gleichzeitig braucht es eine klare politische Linie nach oben: Kommunen benötigen Fonds für Sicherheitstechnik, Förderprogramme für Zufahrtssperren und standardisierte Schutzniveaus, die nicht aus dem kommunalen Haushalt finanziert werden.

Weihnachtsmärkte gehören zur kulturellen Infrastruktur dieses Landes. Den Glühwein, die Lichter und die Begegnung organisieren Kommunen und Ehrenamtliche seit Jahrzehnten mit großem Engagement. Den Anti-Terror-Beton, die hochgerüsteten Sperren und die Kosten dafür sollten hingegen diejenigen tragen, die für Terrorabwehr zuständig sind – also Bund und Länder.

Mehr über die bcsd-Umfrage "Stadtmarketing im Profil" finden Sie hier.