Fusionen sind Gift

Bürgermeister-Krise: Die wirkliche Gefahr für die Demokratie

In Rheinland-Pfalz stehen auch mehr als ein Jahr nach den Kommunalwahlen noch immer 53 Gemeinden ohne Bürgermeister dar. Zur Wahl im Frühsommer vergangenen Jahres fand sind in über 500 Kommunen - und somit in einem Viertel der Gemeinden in Rheinland-Pfalz - kein einziger Kandidat, der bereit war, für das Bürgermeisteramt zu kandidieren. Ein neuer, trauriger Rekord. Bisher war es dann meist so, dass sich anschließend von den gewählten Gemeinderäten jemand bereit erklärte, das Ehrenamt in der Gemeinde zu übernehmen. Doch auch das wird immer schwieriger. Von der demokratischen Idee, dass der Bürgermeister in direkter Wahl von den Einwohnern der Gemeinde bestimmt wird, ist diese Regelung ohnehin weit entfernt, ein Notnagel sozusagen.

Das Ehrenamt wird somit - nicht nur in Rheinland-Pfalz - zur Dauerbaustelle. Immer weniger Menschen haben Zeit, Nerven und Lust, zu kandidieren. Warum ist das so? Die Gründe ähneln sich in ganz Deutschland stark.

-

Überwältigende Aufgabenfülle: Bürgermeister müssen immer mehr Verantwortung übernehmen.

-

Erwartungen wie an Manager: Bürger erwarten professionelle Leistungen, obwohl es oft ein Ehrenamt ist.

-

Rechtliche Risiken: Haftung für Kitas oder Dorfgemeinschaftshäuser schreckt ab.

-

Keine Vereinbarkeit: Beruf, Familie und Amt sind kaum unter einen Hut zu bringen.

-

Geringe Vergütung: Die Aufwandsentschädigung ist oft ein Witz.

In kleineren Gemeinden bleibt das Bürgermeisteramt ein Ehrenamt – mit einer Entschädigung, die den Aufwand nicht annähernd deckt. Von den knapp 11.000 Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern in Deutschland sind weit über 6000 ehrenamtlich tätig.

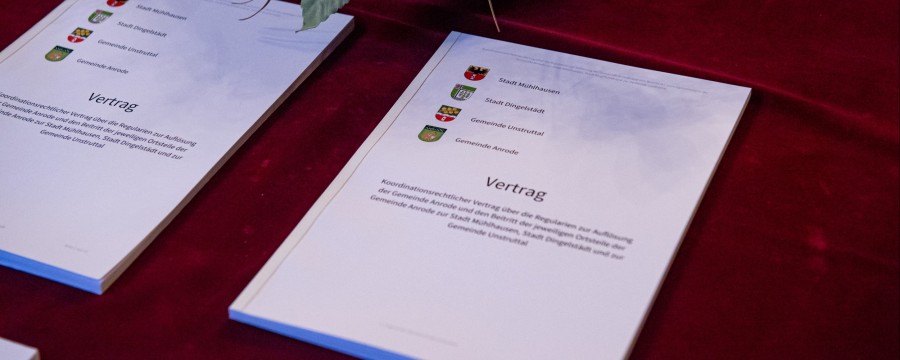

Antwort der Landesregierungen: Gemeindefusionen

Fast schon mit Schnappatmung rufen Landesregierungen in solchen Fällen nach Gemeindefusionen. Doch die sind nicht nur kein Allheilmittel. Sie schaffen neue Bürokratie, Demokratieverdrossenheit und meist sogar neue Kosten. In Thüringen, etwa im Landkreis Nordhausen, Altenburger Land und Weimarer Land, sind Fusionen mit „Hochzeitsprämien“ von 2,7 Millionen Euro geplant. Ziel: Größere Gemeinden sollen hauptamtliche Bürgermeister finanzieren und Kosten senken. Wobei die "Hochzeitsprämie" gut klingt, der Akt selbst jedoch eher an Zwangshochzeiten erinnert. Gab es im Jahr 2016 in Thüringen noch 849 Gemeinden, waren es im Jahr 2020 schon nur noch 634 Kommunen. Ende vergangenen Jahres sank die Zahl auf 605. Ein Ende der praktischen Zwangsfusionen ist nicht in Sicht.

Und das, obwohl gerade in Thüringen die damalige rot-dunkelrot-grüne Landesregierung mit ihrer Reform krachend am Widerstand der Bürger und Gemeinden gescheitert war. Nach langer Diskussion und eigenen Kommissionen wurde die Fusion in weiten Teilen abgeblasen, zu groß war der Widerstand, zu eindeutig die Argumente der Gegner von Fusionen. Es wurde die Idee geboren, Zusammenschlüsse mit Fusionen und Prämien zu versüssen.

Da auch das den Landespolitikern nicht ausreicht, ist nun wieder per Gesetz eine neue Runde von "Gemeindeauslöschungen" geplant. Das erforderliche Gesetz wurde bereits in den Landtag eingebracht, muss aber nach den Sommerferien noch verabschiedet werden. In den Kreisen Altenburger und Weimarer Land planen demnach sieben Kommunen eine neue Struktur - es geht um Eingliederungen in die Stadt Schmölln und in die Verwaltungsgemeinschaft Mellingen.

Gemeindefusionen sparen kein Geld - im Gegenteil!

Studien aus Brandenburg, Niedersachsen und Sachsen zeigen: Fusionen bringen keine finanziellen Vorteile. Im Gegenteil:

-

Altschulden bleiben bestehen.

-

Infrastruktur wird teurer: Größere Gemeinden brauchen mehr Ressourcen.

-

Bürokratie wächst: IT-Systeme, Satzungen und Verwaltungen müssen vereinheitlicht werden.

-

Bürgernähe geht verloren: Der direkte Draht zur Politik schwindet.

Die Pro-Kopf-Ausgaben steigen oft sogar, und der versprochene Bürokratieabbau bleibt aus. Der Grund ist einfach: Ein Bürgermeister einer Kommune mit mehr Einwohnern bekommt auch eine höhere Besoldung. Zudem wird die Gemeinde "unübersichtlicher" Bürgermeister greifen zur besseren "Verwaltung" dann schon fast zwangsläufig auf Beigeordnete zurück, die ebenfalls Geld kosten.

Bürgermeister sind keine Geldfresser - im Gegenteil

Bayern geht in Sachen Bürgermeister einen anderen Weg. Hier können auch sehr kleine Gemeinden einen hauptamtlichen Bürgermeister wählen lassen. Die Kosten dafür sind gemessen am Gesamthaushalt sehr gering. Obwohl die hauptamtlichen Bürgermeister in Bayern mehr Geld verdienen, als in vielen vergleichbaren Gemeinden in anderen Bundesländern. Ein Rechenbeispiel:

Eine typische Gemeinde in Bayern mit 2000 Einwohnern hat einen Haushalt (je nach Investitionen) zwischen fünf und neun Millionen Euro. Der Verwaltungshaushalt macht im Durchschnitt 60-70 Prozent des Gesamthaushalts aus. Die Gehaltssumme eines hauptamtlichen Bürgermeisters liegt bei rund 65.000 Euro jährlich brutto. Sein Anteil am Gesamtetat liegt somit deutlich unter einem Prozent.

Konkretes Rechenbeispiel: Das kostet eine Bürgermeisterin wirklich

Adlkofen im Kreis Landshut hat 4600 Einwohner, Bürgermeisterin ist Rosa-Maria Maurer. Der Kommunalhaushalt 2024 ist online einsehbar. Der Verwaltungshaushalt beträgt 9,6 Millionen Euro, hinzu kommt der Vermögenshaushalt mit Einnahmen und Ausgaben von 5,2 Millionen Euro (Gesamthaushalt: 14,8 Millionen). Hauptamtliche Bürgermeister in Bayern mit der Einwohnerzahl werden nach Gruppe A15 besoldet, das entspricht einem Bruttogehalt (je nach Berufserfahrung) zwischen 6.300 und 7.800 Euro.

Übrigens: Wäre Rosa-Maria Maurer ehrenamtlich tätig, bekäme sie eine Aufwandsentschädigung von rund 1600 Euro, die Gemeinde bräuchte aber zudem einen Hauptverwaltungsbeamten (den die Bürgermeisterin gleich mitstellt), unterm Strich wäre die Verwaltung somit teurer.

Das heißt: Mit der Entlohnung eines hauptamtlichen Bürgermeisters lässt sich ein Verwaltungsapparat nicht sprengen. Die wirklichen Kostenblöcke wie Schule, Straße, Kindergarten, Gebäude sind die Geldschlucker. In vielen Fällen sparen hauptamtliche Bürgermeister im Vergleich zu einer alternativ stärker besetzten Verwaltung sogar Geld ein.

Neben Mehrkosten droht ein Verlust der Demokratie

Das wahre Problem ist nicht finanziell, sondern demokratisch. Fusionen nehmen kleinen Gemeinden ihre Identität. Der Bürgermeister als Kümmerer, Vermittler und Ansprechpartner verschwindet.

Die Folge:

-

Politik wird abstrakt.

-

Bürger fühlen sich nicht mehr gehört, wenn das Rathaus weit entfernt ist.

-

Vertrauen in die Politik schwindet.

Fusionen fördern Entfremdung statt Bürgerbeteiligung.

Warum niemand mehr kandidiert

Das Ehrenamt ist überlastet und politisch entmachtet. Viele Entscheidungen fallen in übergeordneten Behörden oder Zweckverbänden. Der Gestaltungsspielraum schrumpft, die Verantwortung bleibt. Dazu kommen neue Herausforderungen:

-

Medialer Druck: Bürgermeister müssen Shitstorms aushalten.

-

Komplexe Aufgaben: Von Flüchtlingsunterbringung bis Bauanträge – alles landet beim Bürgermeister.

-

Öffentliche Erwartungen: Selbst auf dem Dorffest soll man lächeln.

Lösungen statt Fusionen

Fusionen verlagern Probleme, statt sie zu lösen. Was wirklich hilft:

-

Mehr hauptamtliche Bürgermeister: Auch kleine Gemeinden brauchen Profis, finanziert durch echte Reformen.

-

Bessere Unterstützung des Ehrenamts: Höhere Entschädigungen, Schulungen und weniger Bürokratie.

-

Rechtssicherheit: Verantwortung dort verankern, wo Kapazitäten sind (z. B. beim Kreis).

-

Flexible Modelle: Bürgermeister-Teams oder interkommunale Personalpools entlasten Ehrenamtliche.

-

Bürgerbeteiligung: Keine Fusionen ohne transparente Debatte über Kosten und Nutzen.

Mein Kommentar: Ohne Bürgermeister ist Demokratie in Gefahr

Kleine Dörfer, große Verantwortung – und keine Kandidaten. Der Mangel an Bürgermeistern ist ein Alarmzeichen für unsere Demokratie. Fusionen als Antwort zu sehen, ist eine Bankrotterklärung der Politik. Denn sie sparen - wie unser Rechenbeispiel zeigt - kein Geld, sie kosten zusätzliches Geld, schaffe zusätzliche Verwaltung, schaffen mehr Bürokratie.

Bürgernähe ist nicht zu teuer – sie ist unbezahlbar. Der persönliche Kontakt, der Handschlag auf dem Vereinsfest, das Gespräch auf dem Markt: Das macht Kommunen lebendig. Fusionen zerstören diese Nähe und schaffen neue Kosten – für IT, Schilder, Strukturen.

Hauptamtliche Bürgermeister sind kein Allheilmittel, aber ein ehrlicher Schritt. Die Aufgaben sind zu komplex für ein Ehrenamt. Doch vor allem braucht es eine Reform des Denkens: Weniger Vorschriften, mehr Vertrauen in die Kommunen. Weniger Alibi-Fusionen, mehr echte Beteiligung.

Denn wenn wir den Dörfern ihr letztes politisches Amt nehmen, wundern wir uns bald, warum niemand mehr wählen geht.

Was soll ein ehrenamtlich Engagierter - ob im Gemeinderat oder bei der Feuerwehr - denken, wenn "die große Politik" ihm sagt: "Wir brauchen dich nicht, wir können dich abschaffen, geben dir Geld, damit du fusionierst und deine Eigenständigkeit aufgibst". Das Signal ist klar: "Wir brauchen dich nicht, die Demokratie braucht dich nicht, du bist hier überflüssig". Ein fatales Signal.

Wenn Politiker gerne von "unsere Demokratie" sprechen, dann sprechen sie offenbar von der Variante von Demokratie, wie sie ihnen genehm ist. Mit Bürgerwillen hat das aber gar nichts zu tun. Anschließend werden dann Millionen in sogenannte NGOs gepumpt, die "unsere Demokratie" retten sollen. Das Geld wäre in den Kommunen weit besser aufgehoben, dort wird die Demokratie täglich verteidigt. Und zwar nicht nur "unsere Demokratie" sondern die Demokratie von UNS ALLEN!