KfW-Kommunalpanel 2025

Investitionsstau in Kommunen erreicht Rekord

Wegen der angespannten Finanzsituation waren 2024 immer weniger Kommunen dazu in der Lage, ihre Infrastruktur instand zu halten oder gar so viel zu investieren, dass der Investitionsstau abgebaut werden kann. Wie die Befragung des Deutschen Instituts für Urbanistik (Difu) für das aktuelle "KfW-Kommunalpanel 2025" ergab, melden vor besonders häufig die kleinen Kommunen zwischen 2.000 und 5.000 Einwohnern Schwierigkeiten beim Unterhalt der kommunalen Infrastruktur. Vor allem die Kommunen im Südwesten Deutschlands, also in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland, haben Probleme. Knapp eine von vier Städten und Gemeinden konnte die notwendigen Unterhaltsaufwendungen stemmen.

Unterhalt der Infrastruktur nicht gewährleistet

Noch gravierender ist die Lage in den ostdeutschen Bundesländern. Dort traf diese Situation in den vergangenen fünf Jahren auf eine von drei Kommunen zu. In Süddeutschland waren es 16 Prozent, im Norden Deutschlands acht Prozent. Insgesamt lag der Anteil der Kommunen, die den Unterhalt nur in geringem Umfang oder gar nicht mehr bewerkstelligen konnten, bei 19 Prozent. Sie hatten Probleme, Schäden zeitnah auszubessern.

Investitionsstau in Rekordhöhe

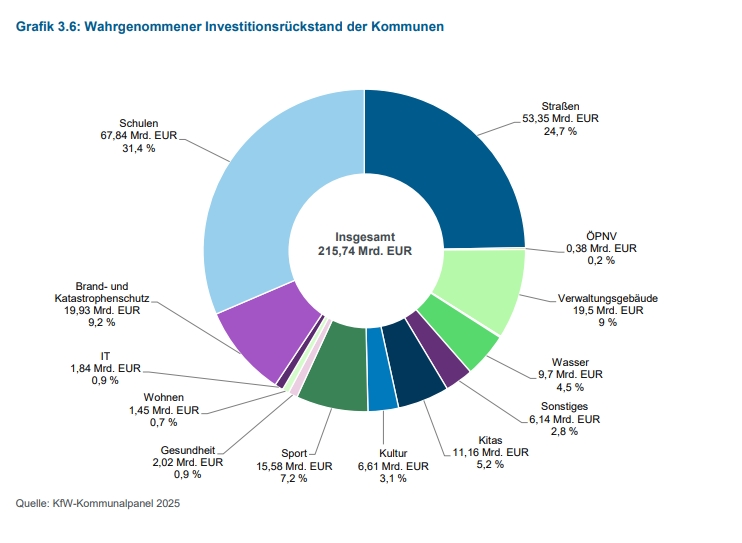

Der von den Kommunen auf 215,7 Milliarden Euro bezifferte Investitionsrückstand hat 2024 Rekordhöhe erreicht. Den größten Stau sehen die Kommunen erneut bei Schulgebäuden. Insgesamt bezeichneten ihn 56 Prozent der Kommunen in diesem Bereich als nennenswert oder gravierend. Die Lücke beläuft sich auf rund 67,8 Milliarden Euro - das macht 31 Prozent des gesamten Investitionsstaus aus.

Vor allem die großen Städte melden bei den Schulgebäuden Probleme. "Je größer die Kommune, desto dramatischer ist der Rückstand", so die Experten beim Difu. In Gemeinden mit 2.000 bis 5.000 Einwohnern sieht hingegen etwa die Hälfte einen nennenswerten oder gravierenden Rückstand bei Schulgebäuden, bei den Städten mit mehr als 50.000 Einwohnern sagen das knapp 90 Prozent.

Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung: Bund verlängert Zeit für Investitionen

Der geplante Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung setzt die Kommunen in der Stadt wie auf dem Land unter Druck. Der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung wird ab dem Schuljahr 2026/27 schrittweise eingeführt. Ab dem Schuljahr 2029/30 soll jedes Grundschulkind der Klassen 1 bis 4 Anspruch auf einen Ganztagsplatz haben. Doch wie sollen die Kommunen so schnell die Voraussetzungen schaffen? Um die Grundschüler über die Unterrichtszeit hinaus betreuen zu können, muss umgebaut werden.

Der Bund reagierte jetzt auf die Bitten aus den Kommunen und Ländern, die sich mehr Planungssicherheit wünschen. Der Bundestag hat Ende Juni zugestimmt. Das Investitionsprogramm für den Ausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschüler wird um zwei Jahre verlängert. Die Bundesmittel von 3,5 Milliarden Euro stehen somit länger bereit, damit die Kommunen bis Ende 2029 Zeit haben, ihre Projekte fertigzustellen. Der Bundesrat muss dem Gesetzesentwurf aber noch zustimmen.

Straßen: 53,35 Milliarden Investitionsrückstand

Besonders kritisch bewerten die befragten Kommunen auch die Lage beim Straßenbau. Hier sehen 32 Prozent der Kommunen keine finanziellen Spielräume mehr für regelmäßige Instandhaltung – das sind sechs Prozent mehr als noch ein Jahr zuvor. Die Folge: Straßen, Brücken und Schulgebäude geraten gleichermaßen unter Sanierungsdruck. Für die Straßen- und Verkehrsinfrastruktur müssten rund 53,4 Milliarden Euro eingesetzt. Dieser Bereich macht ein Viertel des Investitionsrückstands aus.

Investitionswille ist da, doch an der Umsetzung hapert es

Um die Situation zu bewältigen, planen die Kommunen für 2025 insgesamt 48 Milliarden Euro an Investitionen. Im Vorjahr waren es 47 Milliarden Euro, 2023 lag die Planung bei 43 Milliarden Euro. Allerdings werden nicht alle geplanten Investitionen auch umgesetzt. Im Jahr 2024 gaben die Kommunen dafür laut Hochrechnung lediglich 30 Milliarden Euro aus. „Für diese Differenz sind Investitionshemmnisse verantwortlich, die nicht unbedingt mit der Finanzlage zu tun haben. Dazu gehören etwa zu wenig Personal in den Bauämtern, komplexe Dokumentationspflichten oder lange Genehmigungsdauern“, betonen die Difu-Experten.

Das KfW-Kommunalpanel finden Sie hier als PDF:

Weitere Informationen!