Finanzen

Sondervermögen: So wird es an die Kommunen verteilt

Aktualisiert am 10. November 2025

Das Land Brandenburg will 50 Prozent aus dem Sondervermögen an die Kommunen weitergeben. Etwa 3 Milliarden Euro fließen dorthin, 1,5 Milliarden Euro davon erhalten die Kommunen - und können das Geld "weitgehend eigenverantwortlich" für Investitionen in den Bereichen Infrastruktur, Brand- und Katastrophenschutz und Innere Sicherheit sowie Bildung und Sport einsetzen. Brandenburg/Havel bekommt danach in den nächsten 12 Jahren rund 40,7 Millionen Euro, Potsdam rund 91, 9 Millionen Euro, nach Lübben im Spreewald sollen 5,9 Millionen Euro fließen, die etwa 430 Einwohner zählende Gemeinde Ziethen im Barnim bekommt voraussichtlich 137.793 Euro - das wären pro Jahr gerechnet um die 11.482 Euro. Der brandenburgische Städte- und Gemeindebund forderte ein bürokratiearmes Verfahren mit Landesregierung und Landkreisen zu verständigen. "Ich gehe davon aus, dass der Einsatz zeitnah in jeder Kommune sichtbar wird", betont Präsident Oliver Hermann. Zur Vereinbarung zwischen dem Land und den kommunalen Spitzenverbänden. Weitere Informationen zu den zusätzlichen Finanzhilfen und die komplette Verteilungs-Liste der Orte finden Sie hier.

Sondervermögen: 60 Prozent für Kommunen in Sachsen-Anhalt

In Sachsen-Anhalt hingegen ist geplant, dass die Kommunen 60 Prozent der vom Bund für das Land bereitgestellten rund 2,6 Milliarden Euro erhalten sollen. Die etwa 1,5 Milliarden Euro an die Kommunen sollen als pauschale Budgets zur freien Verwendung weitergegeben werden. Eine entsprechende Vereinbarung haben Landesregierung und kommunale Spitzenverbände am 16. September bereits unterschrieben. Die Kommunen müssen das Geld so einsetzen, wie es die Bundesregierung vorschreibt - für neue Investitionen. Verteilt wird das Geld an die Kommunen nach Einwohnerzahl und Fläche.

Die Landeshauptstadt Magdeburg soll 128 Millionen Euro erhalten, Halle 116 Millionen Euro, Gardelegen mit knapp 22.000 Einwohnern bekommt rund 11,8 Millionen Euro. An die Stadt Calbe (Saale) fließen 2,8 Millionen Euro und Genthin (etwa 13.900 Einwohner) bekommt 5,8 Millionen Euro. Schkopau (rund 10.800 Einwohner) erhält den Plänen zufolge 3,9 Millionen Euro, die rund 8.000-Einwohner-Gemeinde Kabelsketal 2,9 Millionen Euro auf zwölf Jahre. Die Summen für alle Kommunen finden Sie hier.

Sachsen: Mindestens 60 Prozent an die Kommunen

Der Freistaat Sachsen erhält vom Bund aus dem Sondervermögen rund 4,8 Milliarden Euro für zwölf Jahre. Die sächsische Landesregierung und die kommunalen Spitzenverbände haben sich jetzt darauf verständigt, dass mindestens 60 Prozent der Mittel für Investitionen in die kommunale Infrastruktur und für Vorhaben im kommunalen Interesse zur Verfügung stehen werden. Das Geld soll über den Sachsenfonds fließen. Wo das Geld eingesetzt wird, soll "in weiten Teilen" den Gemeinden, Städten und Landkreisen vorbehalten sein. Oberbürgermeister Bert Wendsche, Präsident des Sächsischen Städte- und Gemeindetages, äußerte sich positiv zu dem Ergebnis: "Mit Investitionsbudgets von insgesamt 1,7 Milliarden Euro in den nächsten zwölf Jahren erhalten die Kommunen konkrete Entscheidungsverantwortung. Weitere 1,1 Milliarden Euro bekommen sie über Landesförderprogramme für Straßen- und Brückenbau, den Schulausbau und kommunale Krankenhäuser."

Mecklenburg-Vorpommern: 60 Prozent an Kommunen

Das Land Mecklenburg-Vorpommern erhält aus dem Infrastruktur-Sondervermögen des Bundes etwa 1,92 Milliarden Euro. Die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern hat gemeinsam mit Kommunen, Wirtschaft und Gewerkschaften auf dem Investitionsgipfel im Juli 2025 entschieden, dass der kommunale Anteil am Sondervermögen 60 Prozent betragen wird. "Eine pauschalierte Ausreichung der Mittel an die Kommunen ist in Mecklenburg-Vorpommern nicht vorgesehen", teilte eine Sprecherin auf Anfrage von KOMMUNAL mit. "Vielmehr wird es eine maßnahmengebundene Verteilung geben." Aus dem Sondervermögen sollen 600 Millionen Euro für die Modernisierung der Schulen und digitaler Ausstattung eingesetzt werden. Geplant seien auch Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur, die Energiewende und die Digitalisierung. Auch in Krankenhäuser, Polizei, Feuerwehren und den Sport sollen Gelder aus dem Sondervermögen fließen.

Niedersachsen: Kommunen strukturell unterfinanziert

Die Niedersächsische Landesregierung hat einer Verwaltungsvereinbarung mit dem Bund inzwischen zugestimmt, die regelt, wie Mittel aus dem Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität verteilt werden. Niedersachsen erhält daraus 9,42 Milliarden Euro, von denen mindestens 60 Prozent an die Kommunen fließen sollen. Rund 4,7 Milliarden Euro werden ihnen pauschal zugewiesen. Zusätzlich legt das Land ein eigenes Sofortprogramm mit einem Volumen von 5 Milliarden Euro auf. Insgesamt sollen damit etwa 14,45 Milliarden Euro mobilisiert werden – das größte Investitions- und Kommunalstärkungspaket in der Geschichte Niedersachsens.

Der Präsident des niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes, Marco Trips, sieht das Sondervermögen für die Länder und Kommunen kritisch. "Der Betrag von 100 Millionen Euro klingt erstmal gut, heruntergerechnet auf einzelne Bundesländer und die Summen pro Jahr, ist es ein Bluff", sagte er. Im Interview mit dem NDR meinte Trips: "Der Bund nimmt den Kommunen schon allein deshalb Geld weg, weil er die Krankenhäuser nicht ordentlich ausfinanziert. Das Geld, das sie aus dem Sondervermögen bekommen sollen, ist damit "schon weg".

Rheinland-Pfalz: Mit zusätzlichem Geld rund 75 Prozent

60 Prozent des rheinland-pfälzischen Anteils des Sondervermögens des Bundes in Höhe von 4,8 Milliarden Euro, werden in den nächsten 12 Jahren an die Kommunen in Rheinland-Pfalz fließen. Die rund 2,9 Milliarden Euro stockt das Land aus eigenen Mitteln auf und veranschlagt im Jahr 2026 dann 50 Millionen Euro und in den weiteren Jahren der Laufzeit des Sondervermögens weitere 550 Millionen Euro. Spätestes im Januar soll das Gesetz auf Landesebene dazu verabschiedet werden. Das Geld sollen die Kommunen rückwirkend ab diesem Jahr erhalten. Der Verteilungsschlüssel in Rheinland-Pfalz mit dem zusätzlichen Geld vom Land entspricht in etwa der auf Bundesebene von Kommunalverbänden geforderten 75 Prozent.

Saarland: Trotz Sondervermögen massive Einbrüche

Insgesamt gibt der Bund 1,179 Milliarden Euro an das Saarland. Die Kommunen erhalten aus dem Sondervermögen 737.815.000 Euro, wovon gemäß der Verabredung zwischen Land und kommunalen Spitzenverbänden 113.510.000 Euro für die Sanierung kommunaler Schwimmbäder eingesetzt werden sollen. "Darüber hinaus werden zweitens für die Kommunen 44.000.000 Euro reserviert für Projekte der Städtebauförderung. Zusammen sind das 781.815.000 Euro und somit 66,3 Prozent des Gesamtvolumens", sagte eine Sprecherin des Finanzministeriums auf Anfrage von KOMMUNAL. Ließe man die für den kommunalen Städtebau reservierten Beträge außen vor, läge der kommunale Anteil bei 65 Prozent.

Rund 92,3 Millionen Euro aus dem Sondervermögen an Saarbrücken

Die Landeshauptstadt Saarbrücken bekommt in den nächsten 12 Jahren 92.339.577 Euro, die Kreisstadt St. Wendel 12.839.254 Euro und die Gemeinde Gersheim 3.145.090 Euro. Die 6000-Einwohner-Gemeinde Oberthal soll 3 Millionen Euro erhalten, das wären aufs Jahr umgerechnet 250.000 Euro. Gersheim kann mit 3,1 Millionen Euro rechnen und Ensdorf mit 3,5 Millionen Euro. "Wie sich die Städtebaufördermittel und die Mittel zur Sanierung von Schwimmbädern auf die einzelnen Kommunen verteilt, lässt sich derzeit noch nicht final sagen, so die Sprecherin. "Dies ist abhängig von den jeweiligen Bedarfen." Die finanzielle Not der Gemeinden könne das mit ihnen ausgehandelte Paket nicht beheben, heißt es bei den kommunalen Spitzenverbänden. Sie fordern eine Reform des kommunalen Finanzausgleichs. Die Kommunen rechnen mit heftigen Einnahmeausfällen.

Thüringen: Vereinbarung mit Kommunen steht aus

Anders als andere Bundesländer ist in Thüringen noch keine Vereinbarung über die konkrete Höhe der Mittel aus dem Sondervermögen an die Kommunen getroffen worden. Dem ostdeutschen Bundesland stehen aus dem Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität rund 2,5 Milliarden Euro zur Verfügung. Das sind bei 12 Jahren Laufzeit etwa 210 Millionen Euro pro Jahr. Ein Sprecher sagte auf Anfrage: „Es sind noch viele praktische Fragen zwischen Bund und Ländern, aber auch in Thüringen zu klären." Mehr Informationen.

Baden-Württemberg: Land zahlt 8,75 Milliarden Euro pauschal aus

Baden-Württemberg stehen aus dem Sondervermögen 13,1 Milliarden Euro in den nächsten 12 Jahren zur Verfügung. Davon gehen Zweidrittel an die Kommunen. Die insgesamt 8,75 Milliarden Euro werden an die Kommunen pauschal ausbezahlt. "Sie entscheiden frei, in welche Infrastrukturbereiche sie investieren. Eine Verrechnung mit Förderprogrammen findet nicht statt, heißt es in einer Mitteilung der Landesregierung. Darüber hinaus sollen die Kommunen zusätzlich in diesem und im nächsten Jahr 550 Millionen Euro erhalten - über den kommunalen Finanzausgleich. Die weiteren Vereinbarungen unter anderem zum Ganztagsausbau finden Sie hier.

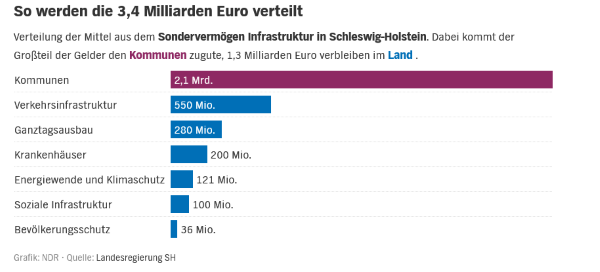

Schleswig-Holstein: 62,5 Prozent für die Kommunen

Die Kommunen in Schleswig-Holstein sollen 62,5 Prozent aus dem Sondervermögen erhalten - das sind 2,1 Milliarden Euro von den vom Bund vorgesehenen 3,4 Milliarden Euro für Schleswig-Holstein. Darüber haben Landesregierung und kommunale Spitzenverbände sich bereits im Juni, also recht früh, verständigt. Mehr Informationen.

So beteiligt Bayern die Kommunen am Sondervermögen

Der Freistaat Bayern bekommt aus dem Sondervermögen des Bundes 15,7 Milliarden Euro. Im kommenden Jahr 2026 will das Land an die bayerischen Kommunen 3,9 Milliarden Euro weitergeben. Der Kommunalanteil am Sondervermögen soll über 12 Jahre betrachtet zwischen 60 und 70 Prozent liegen. Man habe bewußt auf eine fixe Quote verzichtet, um auch in den Folgejahren flexibel agieren können, heißt es bei der Staatsregierung. Mehr Informationen.

Hessen: Verteilung an Kommunen noch offen

In Hessen ist die Verteilung der Mittel aus dem Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität nun ebenfalls geregelt. Insgesamt fließen 7,4 Milliarden Euro in das Land, davon 4,7 Milliarden Euro direkt an die Kommunen und rund 1,8 Milliarden Euro an das Land selbst. Weitere 950 Millionen Euro sind für die Transformation der hessischen Krankenhauslandschaft vorgesehen. Damit erhalten Hessens Städte, Gemeinden und Landkreise mehr als die Hälfte der Investitionsmittel – ein Anteil, der bundesweit zu den höchsten zählt. Ministerpräsident Boris Rhein sprach von einem „einmaligen Kommunalpaket in der Geschichte des Landes“ und betonte, die Kommunen könnten die Mittel weitgehend frei und unbürokratisch einsetzen, um Infrastruktur, Bildung, Mobilität und soziale Angebote zu stärken.

Nordrhein-Westfalen stockt Investitionen auf

An die Kommunen in NRW fließt aus dem Anteil des Sondervermögen des Bundes für das Land ( 21,1 Milliarden Euro) 12,7 Milliarden, das sind rund 60 Prozent. Insgesamt sollen in den nächsten 12 Jahren über 30 Milliarden Euro investiert werden: in Kitas, Schulen und Universitäten, Straßen und Brücken, Krankenhäuser und Sportanlagen. 21,3 Milliarden Euro und damit fast 70 Prozent der Investitionsmittel sollen an die Kommunen gehen, kündigte Ministerpräsident Hendrik Wüst an. NRW hatte auf die Entscheidung des Bundesrats gewartet. Nach dem Kabinettsbeschluss am 2. Juli hatte der Bundestag am 9. Oktober dem Gesetzesvorhaben zu. Am 17. Oktober stimmte der Bundesrat zu.