Kampf gegen Schädlinge

Rattenplage: Droht bald das Gift-Verbot?

Wie bekommen wir die Rattenplage in den Griff? Dieses Thema bewegt kleine wie große Kommunen. Zwar sind die Nagetiere ausgesprochen soziale und kluge Tiere, doch für den Menschen können sie als Überträger von Keimen und Krankheiten gefährlich werden. Fakt ist: Wo Menschen leben, essen und Essensreste zurücklassen, sind die Ratten nicht weit. Um die Rattenpopulation in einer Kommune dennoch möglichst gering zu halten, haben sich in Kommunen verschiedene Ansätze bewährt.

Verbot von Rattenködern in Privathaushalten?

Eine Schädlingsbekämpfungs-Initiative - ein Zusammenschluss führender Industrieverbände, Handel und Unternehmen - warnte jüngst davor, dass die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin die Verwendung von Rattenködern für Privathaushalte verbieten werde. Und sich damit die Ratten noch weiter verbreiten könnten. Eine Anfrage von KOMMUNAL bei der zuständigen Behörde ergab: Die Verwendung von Rattenködern durch Privatpersonen bleibt vorerst erlaubt – doch aktuell läuft ein umfassendes Wiederzulassungsverfahren, das grundlegende Veränderungen mit sich bringen könnte. "Ein generelles Verbot von Rattenködern ist nicht geplant", sagte eine Sprecherin. "Das Wiederzulassungsverfahren läuft noch mindestens bis Ende 2025. In diesem Rahmen prüfen wir, ob bestimmte Anwendungsformen – etwa durch Privatpersonen – auch künftig zulässig sind.“

Hintergrund der Prüfung: Die in Rodentiziden enthaltenen Wirkstoffe – sogenannte Antikoagulanzien – stehen wegen ihrer Risiken in der Kritik. Sie gelten als umweltgefährlich, reichern sich in Tieren an und sind schwer abbaubar. „Diese Stoffe können andere Tiere schwer schädigen – etwa Eulen oder Füchse, die vergiftete Ratten fressen. Zudem verursachen sie bei Ratten ein langsames inneres Verbluten. Das ist mit erheblichem Tierleid verbunden und widerspricht den EU-Zulassungskriterien.“

Kommt es nach Abschluss des Verfahrens zu einer Nichtverlängerung der Zulassung, könnte der Einsatz dieser Giftstoffe in bestimmten Bereichen – etwa durch Privatanwender – ab 2026 eingeschränkt oder untersagt werden. Trotz möglicher Einschränkungen bei der Verwendung von Ködern betont die Sprecherin: "Die wirksamste Maßnahme gegen Ratten ist Vorbeugung."

Ratten: alle Kommunen betroffen

Viel entscheidender sind die entsprechende Aufklärung und das Verhalten der Bürger, wie die Erfahrungswerte sowohl in der der schleswig-holsteinischen Stadt Schleswig als auch im baden-württembergischen Stuttgart zeigen. Beide Städte sind grundsätzlich mit anderen Kommunen vergleichbar, gleichwohl gibt es jeweils besondere Rahmenbedingungen, die das vermehrte Auftreten der Tiere noch unterstützen. "Schleswig ist durch die Wassernähe zur Schlei anfälliger für Rattenbefall“, sagt Nina Lorenten, die Pressesprecherin der Stadt, "wobei der Rattenbefall allgemein zum Herbst hin vermehrt auftrete. In Stuttgart wird das Auftauchen von Ratten durch die vielen Baustellen in der Innenstadt gefördert, wie Albrecht Stadler, der Leiter des Ordnungsamtes feststellt. Gleichwohl gäbe es keine größere Schwierigkeit als in vergleichbaren Städten. "Jede Stadt hat ein Rattenproblem“, so Stadler.

Aufklärung der Bürger entscheidend

„Der breiten Öffentlichkeit kommt vor allem bei der Vorbeugung eine tragende Rolle zu“, betont die Sprecherin der Bundesanstalt. Entsprechend wichtig sei es, die Bevölkerung über die Ursachen eines Rattenbefalls aufzuklären und sie in das städtische Nagetiermanagement einzubinden. Das bestätigen auch die Kommunen in Stuttgart und Schleswig. „Nur über Gift werden wir die Ratten niemals in den Griff bekommen, solange die Lebensbedingungen insgesamt gut sind für die Tiere. Wenn irgendwo viele Ratten sind, dann deshalb, weil sie dort ohne große Gefahr an etwas zu essen gelangen“, unterstreicht Stadler, der Leiter des Ordnungsamtes in Stuttgart. So finden sich etliche Nahrungsquellen für die Tiere im Privatbereich, etwa Vogelfutter, Kompostmüll, Speisereste in der Toilette oder offene Mülltonnen. „Die Ratten sind dort, wo es etwas zu essen gibt“, fasst es Jürgen Sprich, der Dienststellenleiter des Kanalbetriebs bei der Stadtentwässerung Stuttgart zusammen, und es könne enorm helfen, die Bürger dafür zu sensibilisieren, etwa die gelben Säcke erst am Vorabend der Abholung vors Haus zu stellen.

Öffentlichkeitswirksame Kampagnen

In Stuttgart wurde eine „Kampagne mit markigen Sprüchen“ gestartet, um die Bürger möglichst breit und umfassend darüber zu informieren, wie die Rattenpopulation in der Stadt in Grenzen gehalten werden kann und welche Rolle jeder Einzelne dabei spielt. In der Stadt Schleswig hat man erstmals 2021 eine umfangreiche Aufklärungskampagne gestartet und Plakate und Infoflyer gedruckt. Diese wurden an alle Haushalte ausgesandt, die Plakate werden jährlich zum Herbst hin im gesamten Stadtgebiet aufgehängt. Auch

Kostenloser Bürgerinnenservice in Schleswig

In Schleswig bietet man den Bürgern seitens der Stadt noch einen besonderen Service an. „Wenn Bürger und Bürgerinnen einen Rattenbefall auf dem Grundstück außerhalb von Gebäuden feststellen beziehungsweise vermuten, können sie sich an die Stadtverwaltung wenden. Von dort wird dann eine Schädlingsbekämpfungsfirma beauftragt, die den Sachverhalt prüft“, so die Pressesprecherin der Stadt. Um einen Rattenbefall anzuzeigen, könne der Mängelmelder der Stadt genutzt werden.

Enge Netzwerkarbeit

In den vergangenen Jahren hat sich in Stuttgart ein enges Netzwerk etabliert, in dem die verschiedenen Behörden der Stadt zusammenarbeiten. Zwar seien je nach betroffener Liegenschaft verschiedene Ämter für die Behandlung eines Rattenproblems zuständig, es wird aber immer auch über den Einzelfall hinausgeblickt, wie Sprich sagt. „Es arbeitet bei uns nicht jeder für sich alleine, sondern wir sind sehr gut vernetzt untereinander und treffen uns zudem einmal jährlich in großer Runde mit allen beteiligten Stellen, um ein gemeinsames Management bei der Rattenbekämpfung abzustimmen“, so Jürgen Sprich, der Dienststellenleiter des Kanalbetriebs bei der Stadtentwässerung Stuttgart.

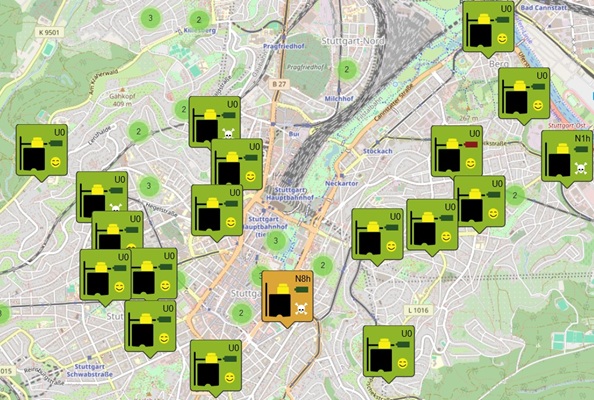

Digitale Dokumentation

Ein weiterer erfolgreicher Ansatz in Stuttgart ist die Einführung eines eigenen Dokumentations-Programms, mit dessen Hilfe genau verortet werden kann, wo gerade wie viele Ratten unterwegs sind. Das funktioniert folgendermaßen: „Wir haben an verschiedenen Stellen im Kanalsystem Rattenboxen mit Zählern deponiert, die jeweils fest an der Wand montiert wurden. Dadurch wissen wir, wo gerade wie viel los ist und können schneller reagieren“, so Sprich. Die gemessenen Werte werden in einer digitalen Karte vermerkt, auf die nicht nur der Kanalbetrieb, sondern auch etwa das Ordnungsamt zugreifen kann, wenn zum Beispiel eine Beschwerde von Bürgern eingeht. Im Vergleich zum bisherigen Vorgehen erleben die Verantwortlichen in Stuttgart und Schleswig dies als großen Fortschritt. So sagt Sprich: „Früher haben wir das Kanalnetz einmal im Jahr komplett mit Köderboxen belegen lassen. Dadurch wurde unglaublich viel Gift ins Gewässer gespült, gleichzeitig war das nur eine einmalige Aktion“. Jetzt sei es möglich, bei verstärktem Befall flexibel und akut zu handeln.

Thema ploppt immer wieder auf

Es gibt also verschiedene Ansätze, um dem Rattenbefall in Kommunen Herr zu werden. Gleichwohl handelt es sich nach der jahrzehntelangen Erfahrung von Stadler und Sprich um ein „Thema, das immer mal wieder aufploppt“ und das durch Einzelereignisse und die entsprechende mediale Begleitung immer wieder in die Öffentlichkeit gerückt werde. Zudem hänge die Menge an Meldungen nicht zuletzt auch von der Aufmerksamkeit der Bürger ab. „Das haben wir zum Beispiel während der Pandemie gemerkt. Da waren die Menschen während der Ausgangssperren und Lockdowns mehr zu Hause und es gingen deutlich mehr Meldungen bei uns ein“, erzählt Stadler. Ganz ausmerzen lassen werden sich die Ratten wohl nie in den Kommunen. „Es ist utopisch, dass man die Rattenpopulation in einer Stadt komplett ausrottet“, sagt Stadler. Es dürften nur nicht zu viele werden.

5 zentrale Tipps zur Rattenbekämpfung: